BEFUNDBEISPIELE AUS UNSERER PRAXIS

Hier sollen ausgewählte Fälle aus unserer Augenarztpraxis dem interessierten Patienten vorgestellt werden. Daneben wollen wir das Fachpersonal und ärztliche Kollegen umliegender Arztpraxen auf unsere diagnostischen Möglichkeiten aufmerksam machen.

01

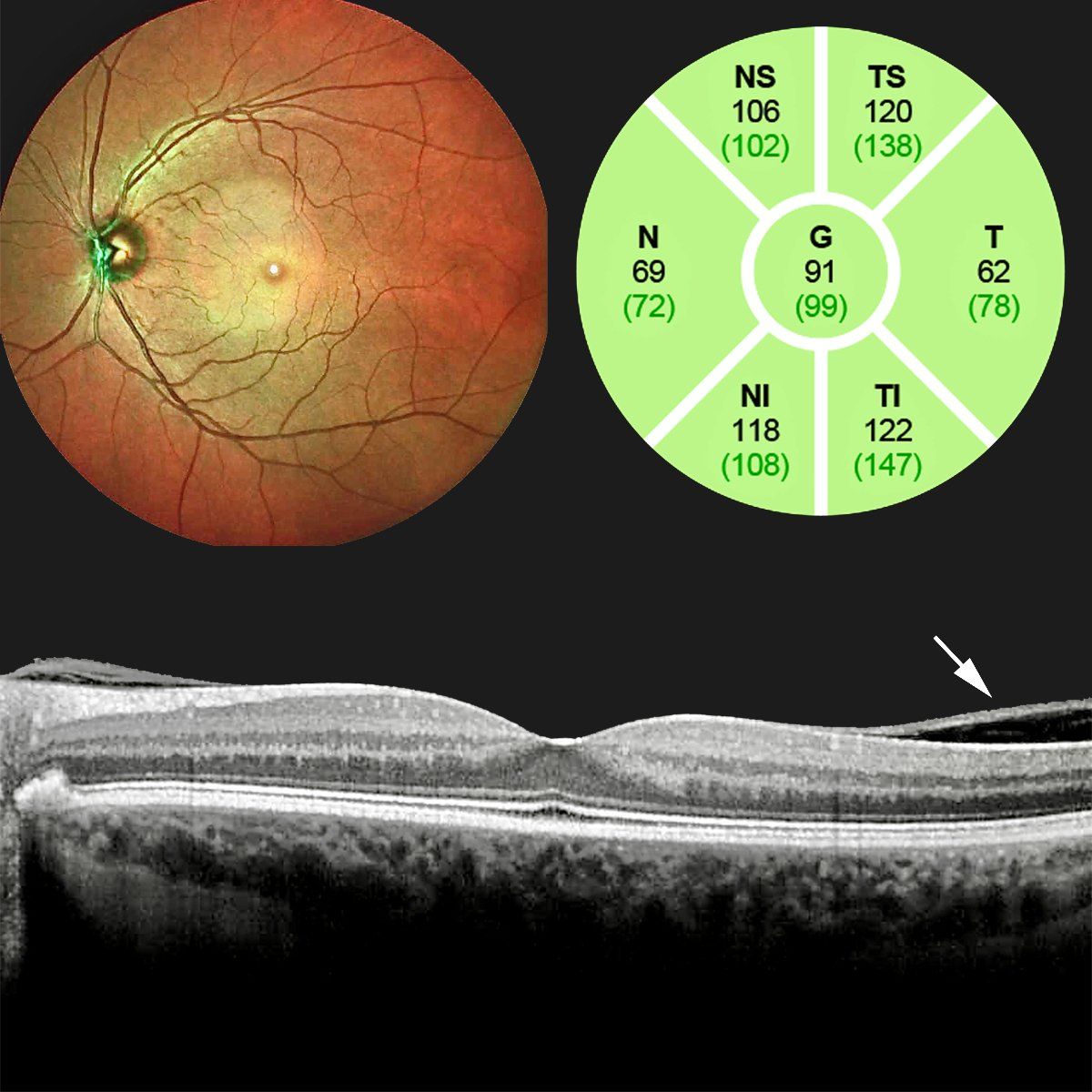

Darstellung eines regelrechten

ophthalmologischen Befundes

Zunächst wird hier ein altersentsprechender Normalbefund gezeigt.

Der Schlüssel zu einer zielgerichteten Diagnostik ist die Kenntnis des Normalbefundes. Nur so können Abweichungen detektiert werden. Im gezeigten Fall sieht man ein regelrechtes Netzhautfoto sowie eine ebensolche Makula mit einer altersentsprechenden Glaskörperabhebung (Pfeil in Makula OCT). Die Papillen OCT ist ebenfalls unauffällig. Dieses linke Auge erreicht einen Visus von mindestens 1,0 bei regelrechtem Gesichtsfeld.

02

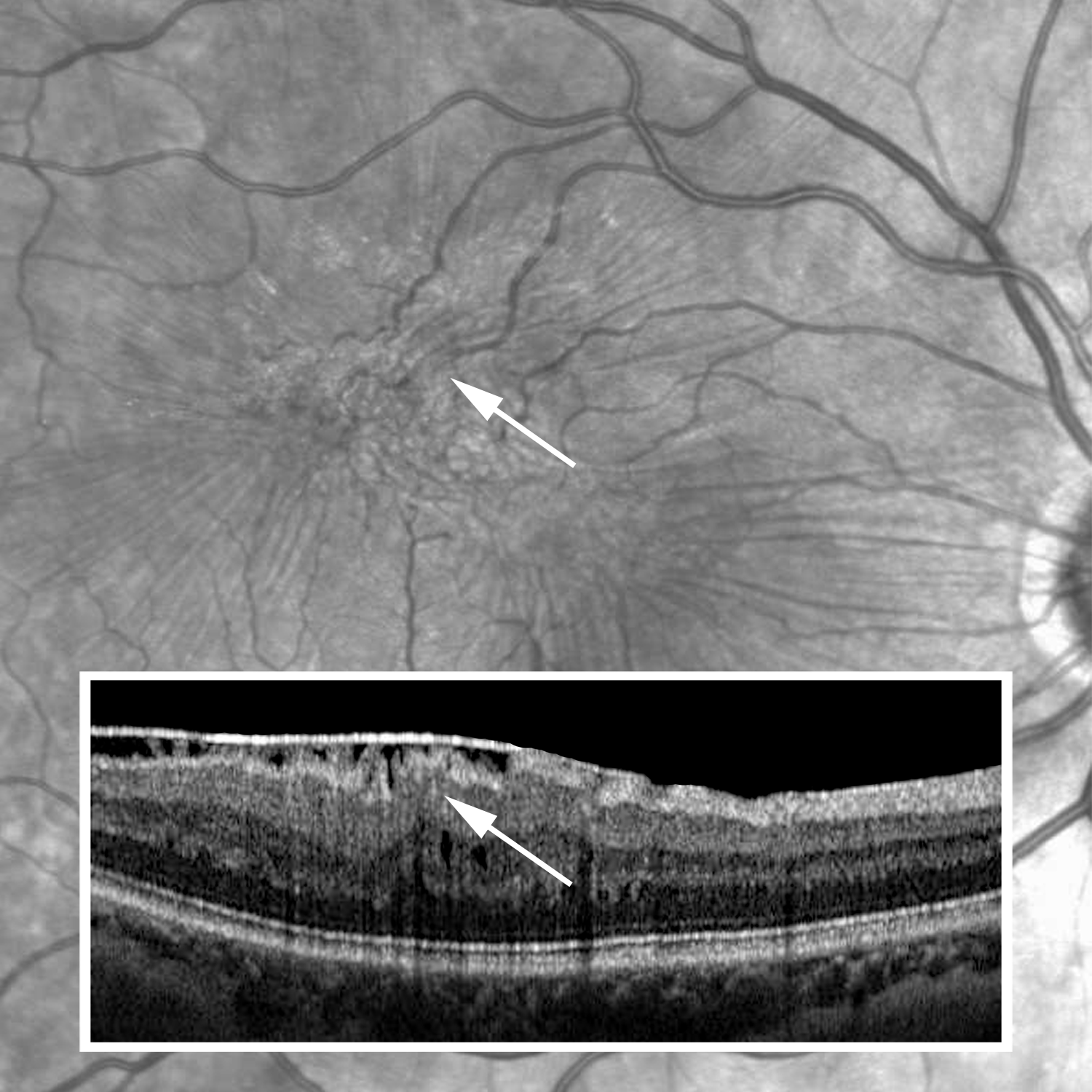

Veränderungen an der Netzhaut bei Kurzsichtigkeit

Netzhaut-Aderhautatrophien und Defekte in der Bruchmembran bei Myopie

Dieses linke Auge ist mit -14 Dioptrien zu groß und damit kurzsichtig. Dies führt durch Spannung der Netzhaut stellenweise zur Ausdünnung (Atrophie) derselben. Solche atrophischen Areale werden als "Dehnungsherde" bezeichnet (Pfeil). In einer so gespannten Netzhaut kann leichter ein Netzhautloch (Foramen) und als Folge eine Netzhautablösung entstehen.

Je mehr die Stelle des schärfsten Sehens (Makula) von solchen Dehnungsherden betroffen ist, desto mehr Einfluss haben diese auf das Sehvermögen. Im gezeigten Fall liegen die atrophischen Areale hauptsächlich außerhalb der Makula, weshalb dieses Auge auf einen recht guten korrigierten Visus von 0,8 kommt.

Neben der Refraktionsbestimmung und einer Untersuchung der Netzhaut mit weitgestellter Pupille empfehlen wir hier eine Schnittbilduntersuchung der Makula (OCT).

03

Epiretinale Gliose

Membranen auf der Netzhaut als Ursache für Falten in der zentralen Netzhaut.

Das Auge ist vom Glaskörper ausgefüllt, einem geleartigen Material, welches sich im Laufe des Lebens verflüssigt. Dabei kann sich eine Membran als Grenzstruktur zur Netzhaut ausbilden, die stellenweise an der Netzhaut haften kann. Wenn diese Membran schrumpft, zieht sie die Netzhaut in Falten (Pfeile). Sie kann aber auch die Netzhaut in Richtung des Augeninneren ziehen und dabei ein Loch in die Netzhaut reißen.

Oft löst sich diese Membran aber auch spontan von der Netzhaut. Solange also keine Metamorphopsien (Verzerrtsehen, siehe Amslertest), keine starken Traktionszeichen gesehen werden und der Visus gut ist, kann eine beobachtende Haltung eingenommen werden.

Im vorliegenden Fall bestehen Metamorphopsien und der Visus ist auf 0,5 herabgesetzt. Daher erfolgt ein operatives Peeling. Hierbei wird die Membran als Ursache des Befundes zentral beseitigt, um eine weitere Befundverschlechterung zu verhindern. Die Netzhautfalten werden im Laufe eines Jahres zum Teil abflachen.

Eine epiretinale Gliose wird zuverlässig mittels einer OCT-Messung diagnostiziert.

04

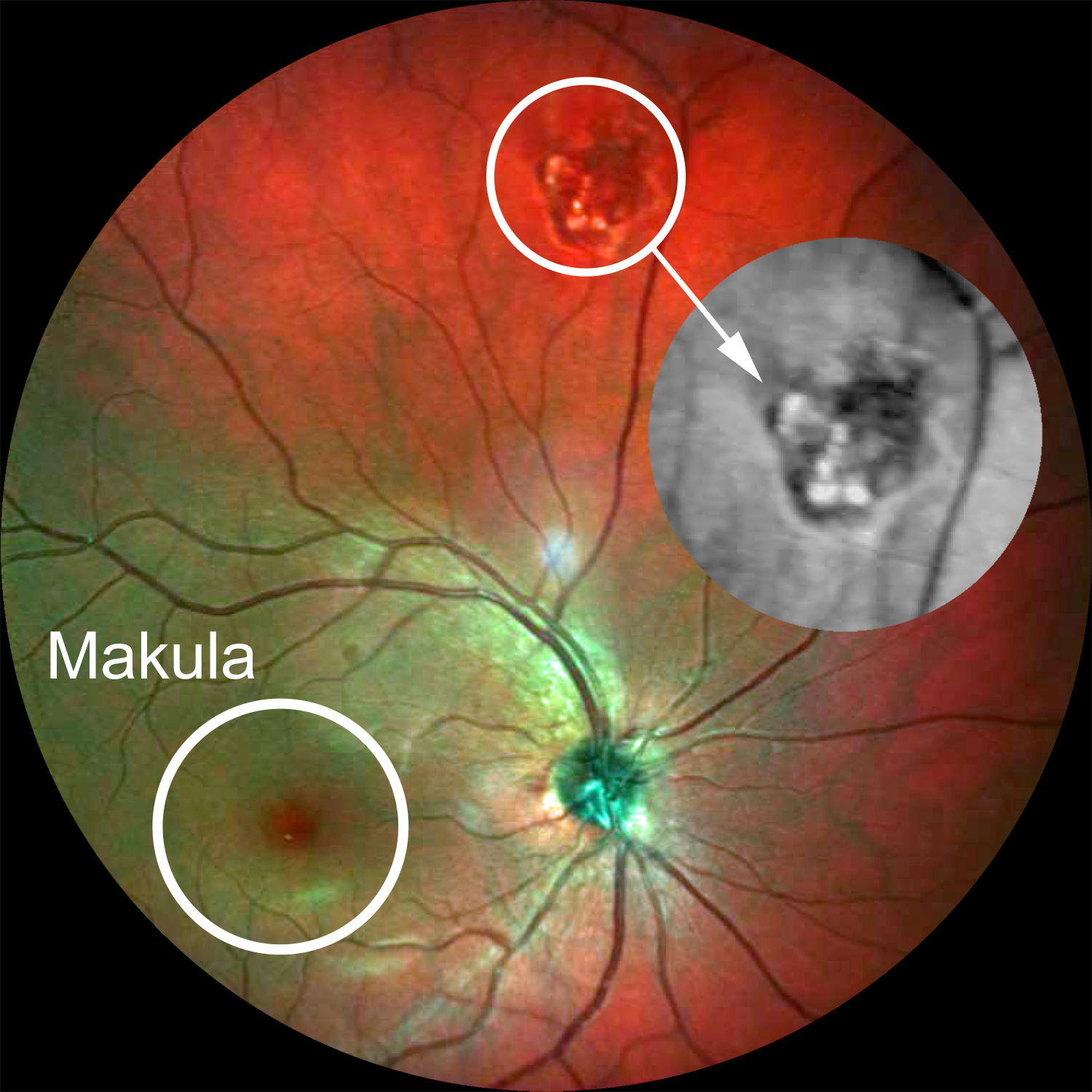

Narben auf der Netzhaut nach Infektion

Gezeigt werden Netzhautnarben, die teils als Zufallsbefund gesehen wurden.

Dieser Befund wurde zufällig im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung bei Myopie entdeckt. Es handelt sich um eine Netzhautnarbe, am ehesten als Folge einer Toxoplasmoseinfektion in der Schwangerschaft. Diese verläuft häufig symptomfrei und fast jeder zweite Deutsche infiziert sich im Laufe seines Lebens mit diesem Erreger. Im oben gezeigten Fall liegt die Narbe außerhalb der Makula mit den Gefäßbögen, weshalb keine Einschränkung des Visus vorliegt.

Anders gelagert ist der Fall im unteren Bild. Hier ist die Netzhautnarbe nach Toxoplasmoseinfektion in der Schwangerschaft zentral gelegen mit entsprechender Atrophie in der OCT. Dieses Auge kann nur noch Handbewegungen erkennen.

Zur Verlaufskontrolle und Dokumentation wird ein Fundusfoto und bei Makulabeteiligung eine OCT empfohlen.

05

Veränderungen an den

Gefäßen der Netzhaut

durch hohen Blutdruck

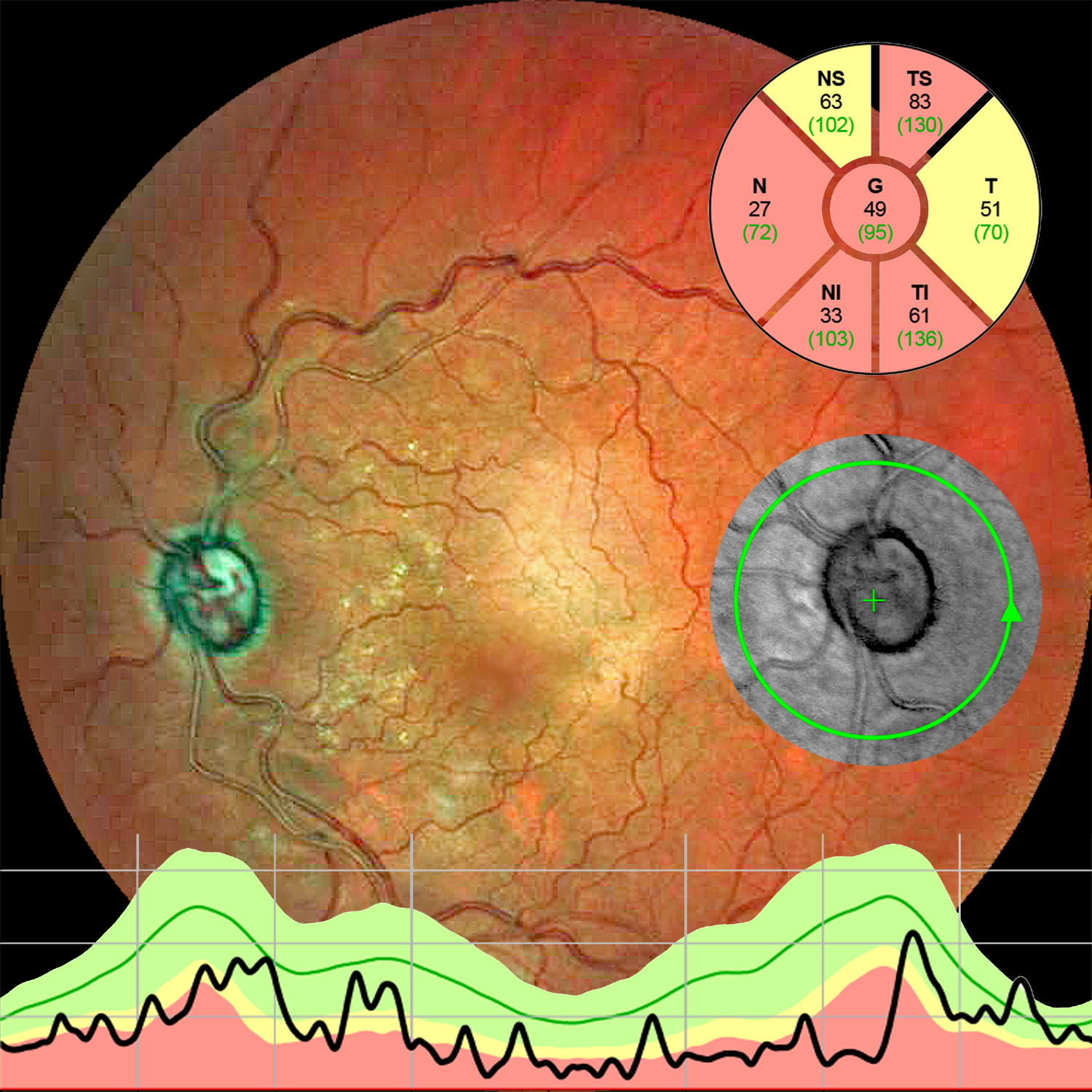

Schlängelung der Blutgefäße der Netzhaut als Folge des hohen Blutdrucks und Aushöhlung des Sehnerven.

Neben der fortgeschrittenen Schädigung des Sehnerven mit einer Cup-Disc-Ratio von 0,9 und allseitigen Messwerten in der Papillen-OCT deutlich außerhalb normaler Grenzen, sahen wir bei bekannter arterieller Hypertonie eine auffällige Tortuositas vasorum ( Gefäßschlängelung). Zusätzlich sind Exsudate und teils positive Gunn-Zeichen (Kreuzungszeichen) erkennbar, jedoch keine Blutungen und kein Papillenödem.

Im Stadium IV des Fundus hypertonicus könnte grundsätzlich auch eine Optikusatrophie äthiologisch der arteriellen Hypertonie zugeordnet werden. In diesem Fall jedoch könnte es sich auch um eine zusätzliche Glaukomerkrankung handeln. Die Schädigung dieses Sehnerven ist so weit fortgeschritten, dass nur noch ein Tafelvisus erreicht werden kann. Eine Gesichtsfelduntersuchung ist bei derart geringem Visus nicht mehr möglich. Um das Fortschreiten des chronischen Befundes zu verlangsamen, bleibt in jedem Fall ophthalmologischerseits nur die Regulierung des Augeninnendrucks, was bei diesem Auge mittels Augentropfen recht gut gelingt.

Bei Glaukom empfehlen wir zusätzlich zu Augeninnendruckmessung und jährlicher Gesichtsfelduntersuchung auch die Pachymetrie und jährliche Papillen-OCT.

06

Degenerative Veränderungen der Makula

Drusen bestimmen das typische Bild einer Makuladegeneration

Die Makuladegeneration ist eine der häufigsten Ursachen der Erblindung. Diese führt durch lokale Störungen des Stoffwechsels an der Stelle des schärfsten Sehens der Netzhaut zu Zerstörung der Nervenzellen.

Zunächst entsteht dabei eine Mangelversorgung diser Netzhautzellen, welche daraufhin Gefäßwachstumsfaktoren ausschütten. In der Folge wachsen neue Gefäße über die Drusen in die Netzhautschichten ein. Hierbei entweicht den neuen Gefäßen Flüssigkeit, die sich in den Netzhautschichten einlagert. Man spricht von einem Makulaödem oder einer feuchten Makuladegeneration.

Ein Makulaödem kann mit einer OCT sehr präzise Diagnostiziert werden. Unbehandelt wird sich die Flüssigkeit in Fibrin wandeln und damit eine Narbe ausbilden. Diese kann dann nicht mehr behandelt werden. Daher ist es ratsam frühzeitig mit der Injektionstherapie zu beginnen. Die Injektionstherapie hat zum Ziel die Wirkung der Gefäßwachstumsfaktoren aufzuheben, damit das Auge die Chance erhält, die Flüssigkeit zu resorbieren und damit den Zustand einer trockenen Makuladegeneration zu erlangen. Aber auch eine trockene Form führt irgendwann zum Untergang der Photorezeptoren, damit zu einer geographischen Atrophie und damit zu Funktionsverlust. Eine trockene Makuladegeneration kann auch immer wieder feucht werden, was sie auch oft tut. Daher ist eine Makuladegeneration als eine chronische, nicht heilbare Erkrankung zu sehen, weshalb die Therapie und die Kontrollen im grunde nie aufhören. Die Alternative zu Therapie und Kontrolle ist jedoch deutlich schlechter, nähmlich deutlicher Funktionsverlust, oft bis zur Blindheit.

Neben dem Alter an sich zählt die genetische Prädisposition, Nikotinabusus, intensive Sonnenbestrahlung sowie eine Mangelernährung zu den möglichen Auslösern.

07

HANAC Syndrom

Auffällige Schlängelung der arteriellen Gefäße bei geraden venösen Gefäßen

Ein 6 jähriges Kind wurde mit rezidivierenden Visusminderungen vorgestellt. Die Refraktion und der Vorderabschnitt waren altersentsprechend unauffällig. Die Untersuchung der Netzhaut ergab den gezeigten Befund mit regelrechten venösen Gefäßen und geschlängelten arteriellen Gefäßen beidseitig. Aktuell keine größeren, frischen Hämorrhagien erkennbar.

Dies weist auf eine seltene, autosomal dominant (COL4A1) vererbte Erkrankung der kleinen Arterien hin. Durch Blutungen nach Anstrengung oder mildem Trauma ist der Visus zeitweise herabgesetzt. Ansonsten ist der Verlauf asymptomatisch, hat eine gute Prognose und bedarf keiner Therapie.

Ob es sich tatsächlich um das sehr seltene HANAC Syndrom handelt, kann nur interdisziplinär beantwortet werden. Neben der Tortuosität der Netzhautarterien könnte eine Erkrankung der kleinen Hirngefäße, einzelne oder multiple intrakranielle Aneurysmen, beidseitige kortikale und medulläre Nierenzysten, Muskelkrämpfe, Hämaturie und selten das Raynaud-Phänomen und supraventrikuläre Arrhythmie assoziiert sein.

Wir verfolgen den Verlauf mittels Visusbestimmung, Funduskopie und Netzhautfotografie. Zudem empfehlen wir den übrigen Familienmitgliedern sich ebenfalls zur ophthalmologischen Untersuchung bei uns vorzustellen.

08

Diabetische Retinopathie

Etwa jeder 11. Erwachsene ist von Diabetes mellitus betroffen. Die Erkrankung verursacht mikroangiopathische Schäden, die auch die Netzhaut betreffen können.

Routinemäßige Vorstellung zum Ausschluss diabetischer Retinopathie, der häufigsten Erblindungsursache im erwerbsfähigen Alter.

Zu erkennen sind zahlreiche Punkt- und Fleckblutungen an der Netzhaut. Zum Einen lassen diese Rückschlüsse auf den Gefäßstatus im gesammten Körper zu. Zum Anderen kann die Minderversorgung der Netzhaut die Ausschüttung von Gefäßwachstumsfaktoren auslösen, die zu Schwellungen in der Netzhaut führen können. Diese schädigen das Sehen potenziell auch dauerhaft und können mittels OCT der Makula sichtbar gemacht werden.

In der Konsequenz sollte dann eine Fluoreszenzangiographie durchgeführt werden. Falls hierbei "undichte Gefäße" oder Netzhautareale mit unzurechender Versorgung nachgewiesen werden, kann ein Medikament in das Auge eingegeben werden (IVOM). Dieses hat zum Ziel, die Rezeptoren für die Gefäßwachstumsfaktoren zu blockieren. Eine weitere Möglichkeit die Aktivität der Gefäßwachstumsfaktoren zu hemmen ist die panretinale Laserkoagulation. Diese

bewirkt eine gezielte Zerstörung von peripheren Netzhautzellen, einem Produktionsort von Gefäßwachstumsfaktoren.

09

Melanozytärer Prozess

der Aderhaut

Gutartige Ansammlung von Melanozyten der Netzhaut

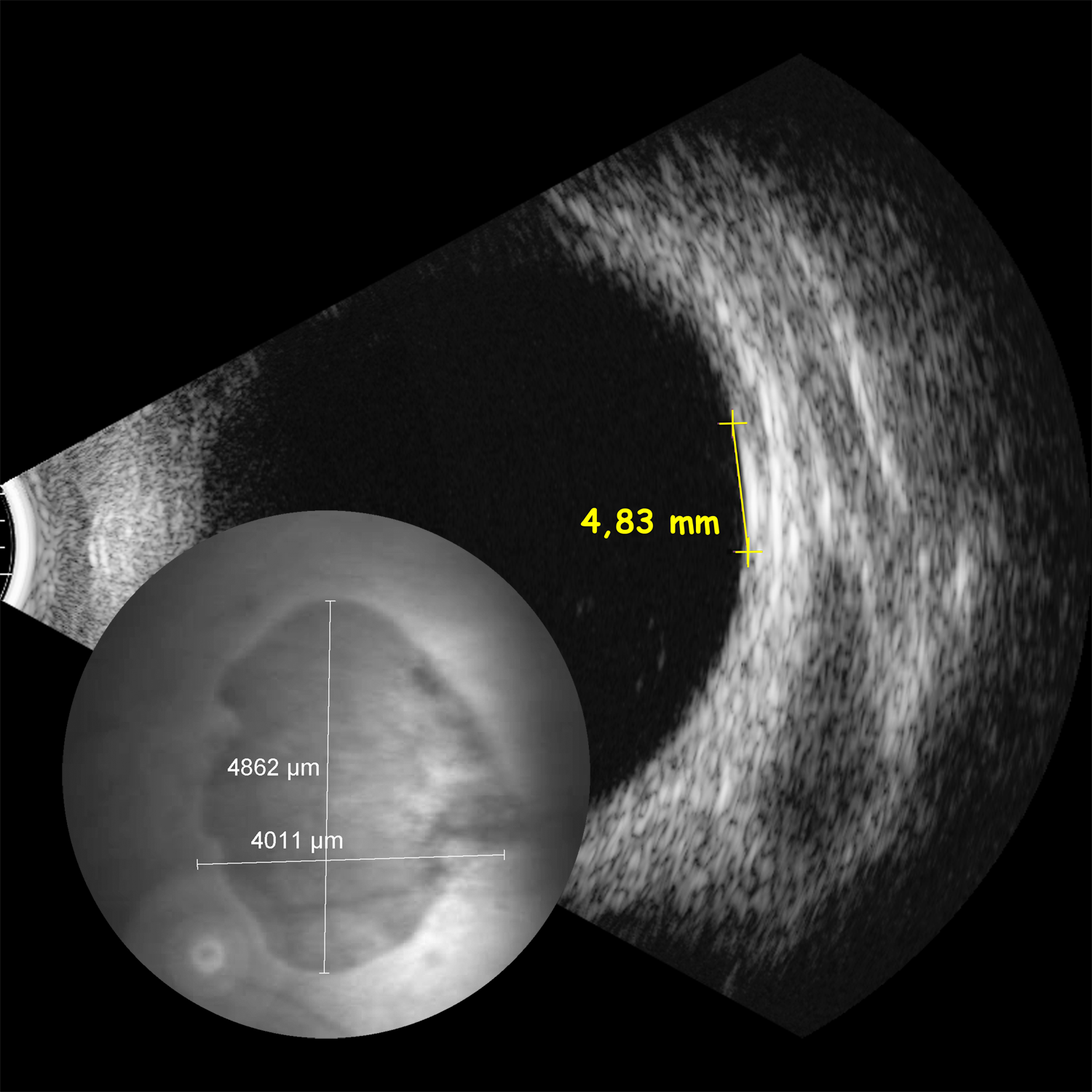

Als Zufallsbefund bei einer Routineuntersuchung zeigte sich an diesem Auge recht weit peripher dieser melanozytärer Prozeß, der vom Aspekt her am ehesten einem Aderhautnävus zugeordnet werden kann. Dabei handelt es sich um eine gutartige Ansammlung von Melanozyten.

Mit unserem Weitwinkelobjektiv konnten wir auch weit peripher ein Netzhautfoto aufnehmen und den Befund präzise zweidimensional vermessen. Um auch die Tiefenausdehnung zu dokumentieren, führten wir eine Ultraschallmessung durch. Hier ist auch zu erkennen, dass die Messdaten beider Messverfahren übereinstimmen.

Der Befund ist gut begrenzt und erfordert keine Therapie. Um ggf. eine Entartung zu einem bösartigen Aderhautmelanom frühzeitig zu bemerken, sind Verlaufskontrollen anzuraten. Hinweise auf mögliche Entartung sind unter anderem: Wachstum, Durchmesser > 5 mm und Dicke > 1 mm.

10

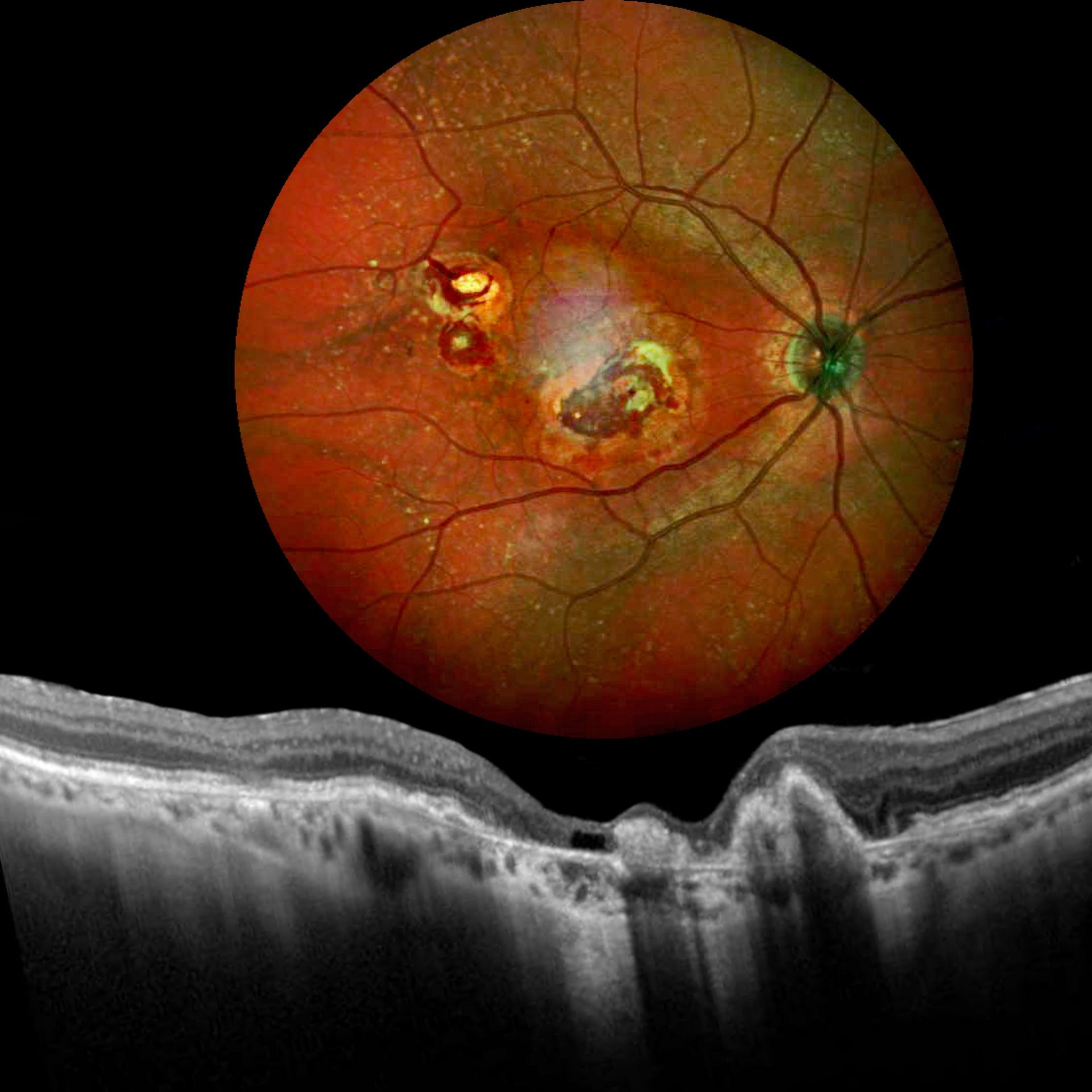

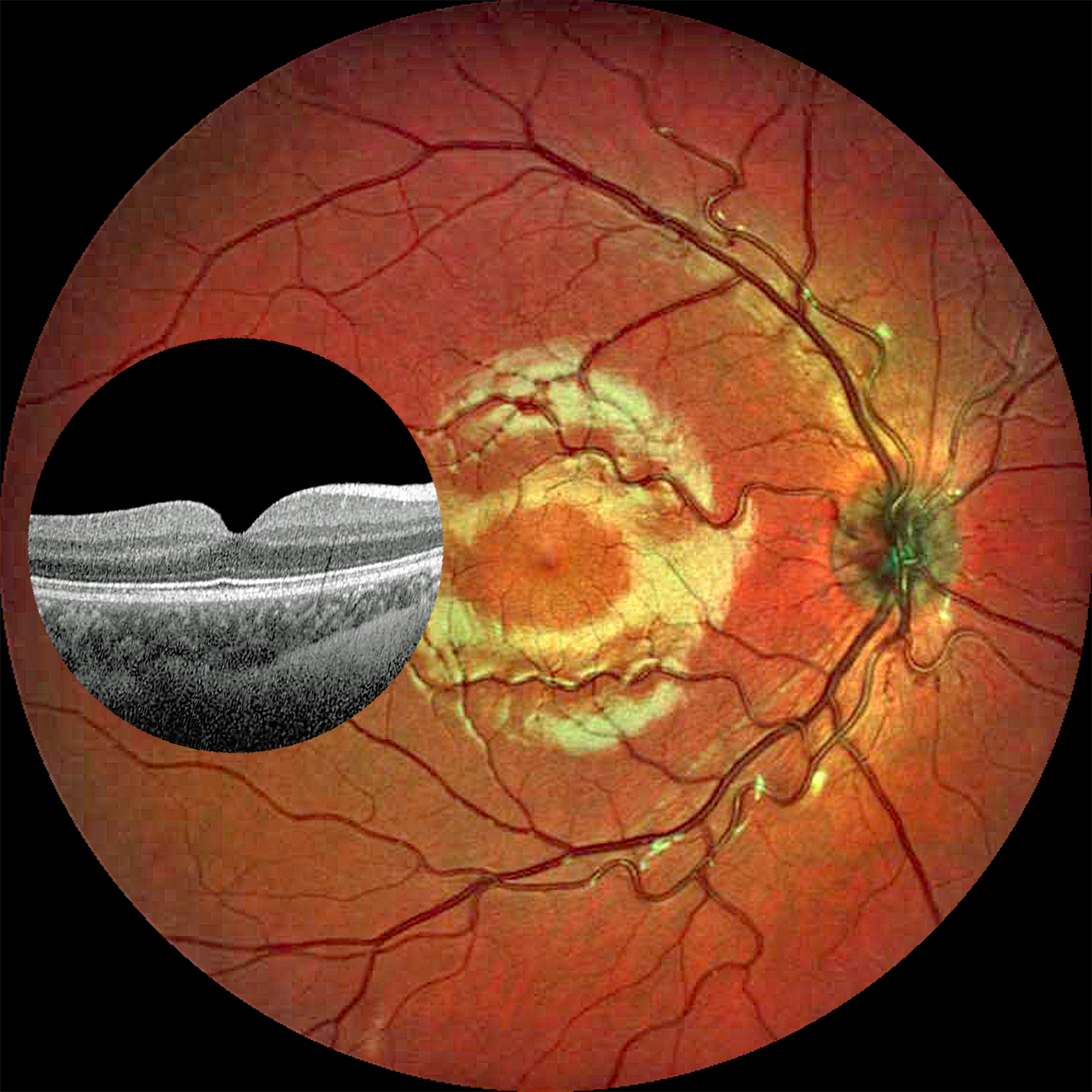

Verschluss der retinalen Zentralvene mit Makulaödem

Nach diabetischen Retinopathien sind retinale Venenverschlüsse die häufigsten vaskulären Netzhauterkrankungen

Ein 26-jähriger Patient, dessen Sehvermögen innerhalb weniger Stunden deutlich nachgelassen hat, wurde hier untersucht.

Zu erkennen sind streifenförmige Blutungen. Im Bereich der Makula (zentral, innerhalb der Gefäßbögen) ist eine Erhebung zu sehen.

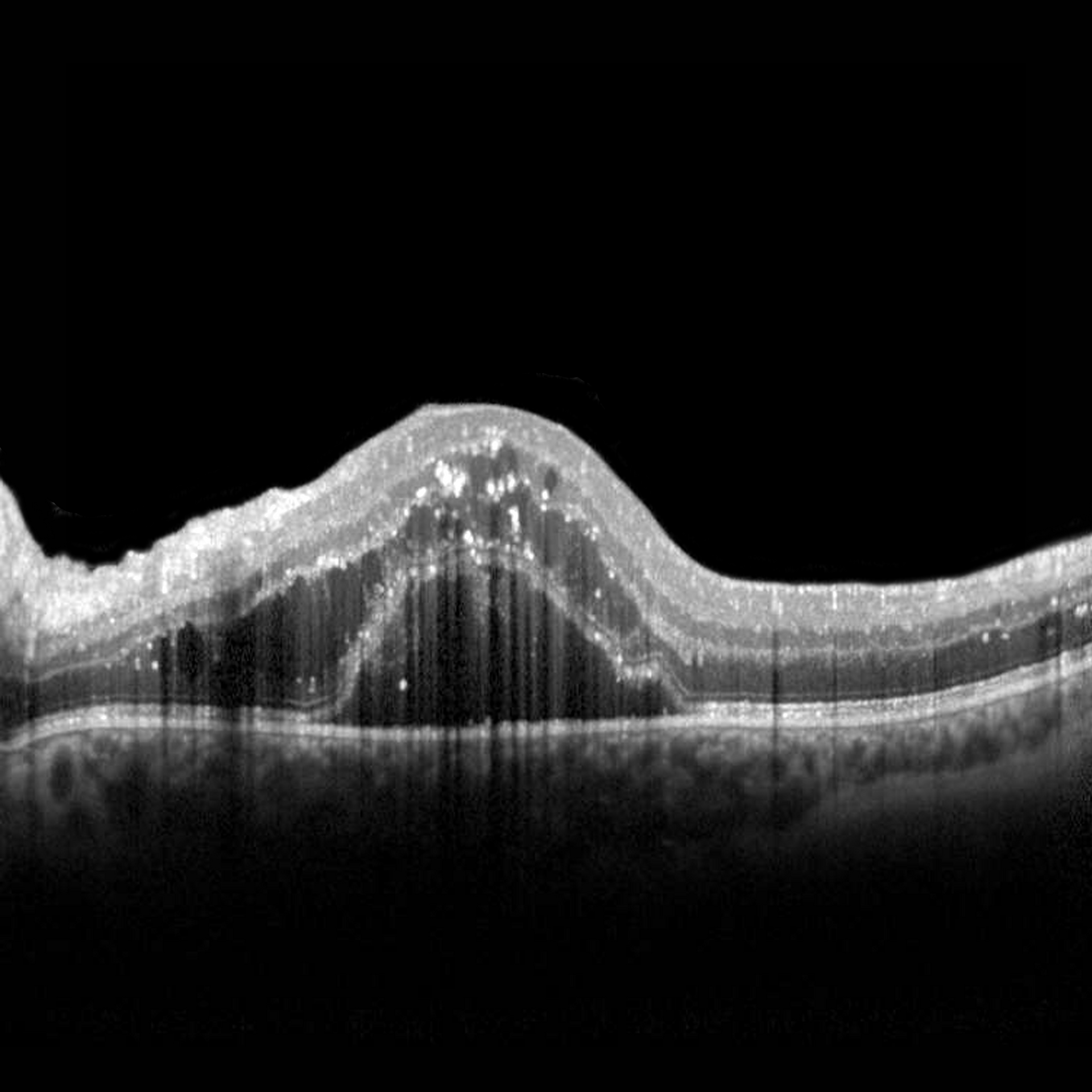

Im OCT (unteres Bild) sieht man einen Querschnitt durch diese zentrale Erhebung. Es ist ein deutliches intraretinales und subretinales Ödem zu erkennen.

Die Ursachen für die Entstehung eines Zentralvenenverschlusses liegen meist im kardiovaskulären Bereich. Meist liegt eine arterielle Hypertonie oder auch Diabetes mellitus vor. Wenn eine Vene, die das Blut zum Herzen zurück transportieren soll, beispielsweise durch einen Thrombus verengt oder verschlossen wird, staut sich das Blut in den Venen zurück. Dies führt zu Gefäßschlängelungen, Blutungen und zum Makulaödem. Letzteres verursacht dann die Sehminderung.

Eine Kompression der Vene kann auch durch eine benachbarte Arteriosklerose oder seltener durch eine raumfordernde Papillenveränderung, wie einer Drusenpapille, hervorgerufen worden sein.

11

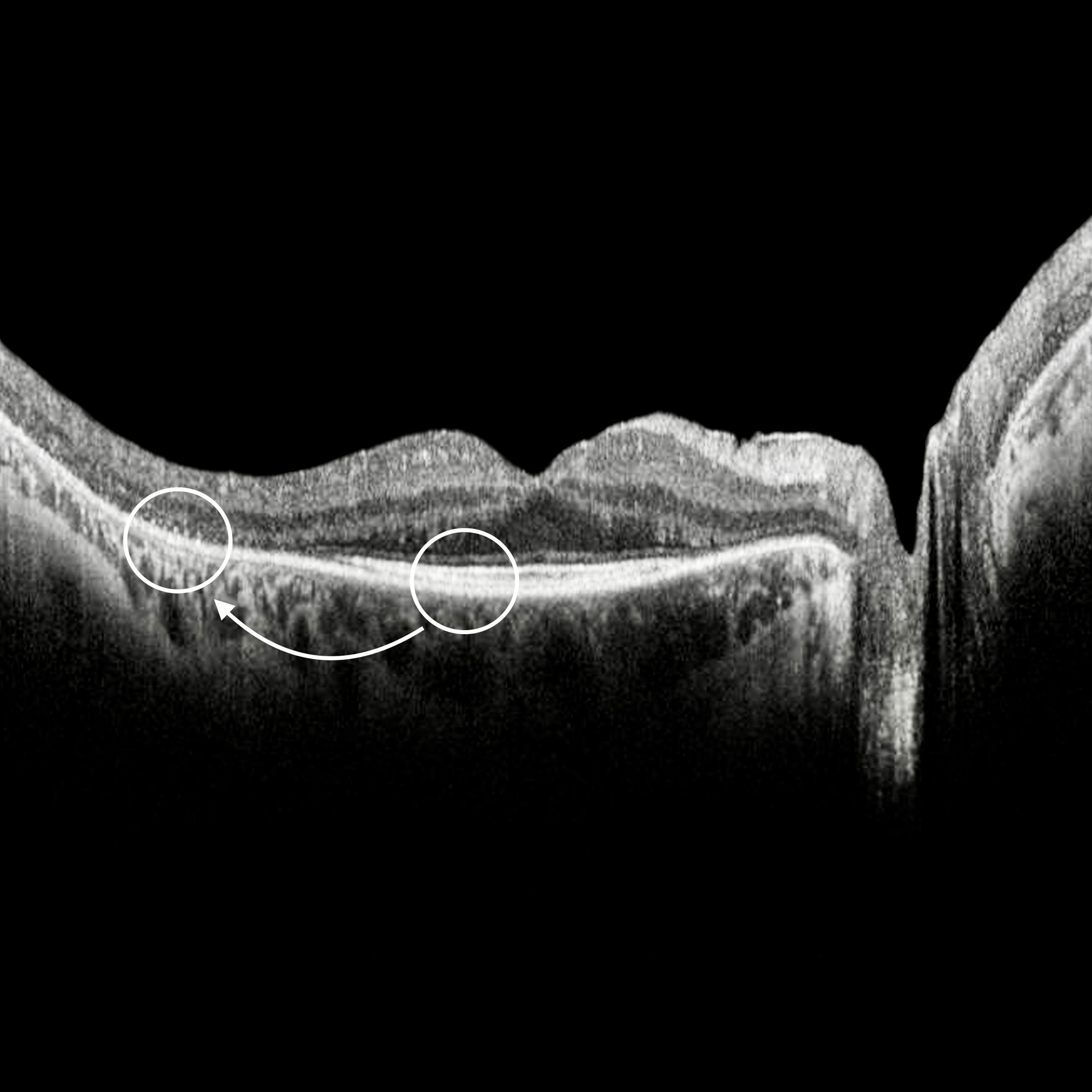

Pseudoxanthoma elasticum (PXE)

Seltene, autosomal rezessiv vererbte Erkrankung, die auf einem Defekt des ABCC6-Proteins beruht und vor allem die Haut, die Augen und das Herz-Kreislauf-System betrifft.

Beim PXE kommt es aufgrund der zugrundeliegenden genetischen Veränderung zu Einlagerungen von Mineralsalzen und damit zu einem typischen Aufquellen und Brechen der elastischen Fasern in der Lederhaut. Sichtbar wird dies vor allem seitlich am Halsbereich, in den Achselhöhlen und den seitlichen Rumpfpartien. Typischerweise treten die Hautveränderungen zu Beginn der Pubertät auf und schreiten in den folgenden Jahrzehnten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit fort.

Während von den nach außen sichtbaren Hautveränderungen keinerlei Gefahr ausgeht, können Gefäßverkalkungen zu Durchblutungsstörungen mit entsprechenden Folgen führen.

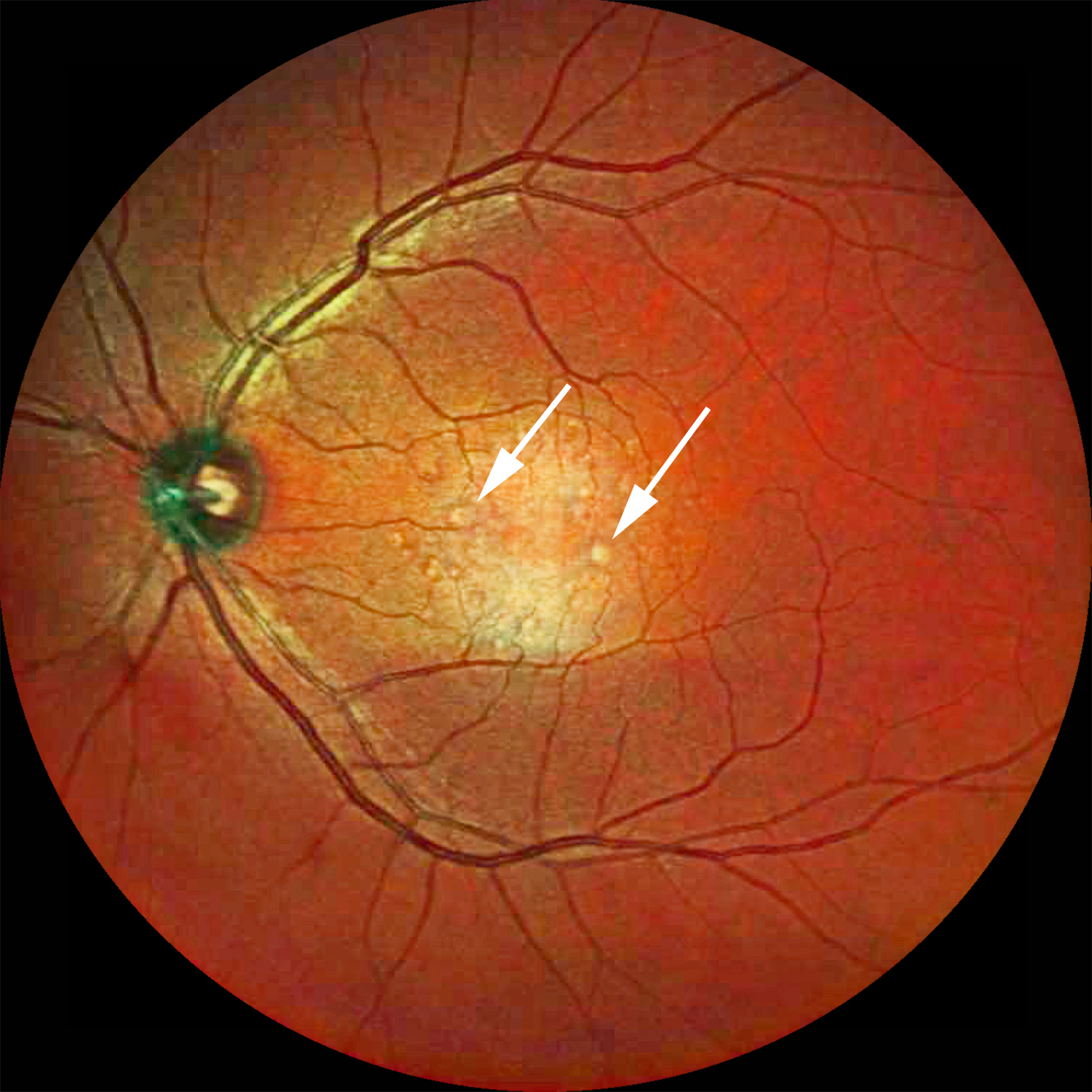

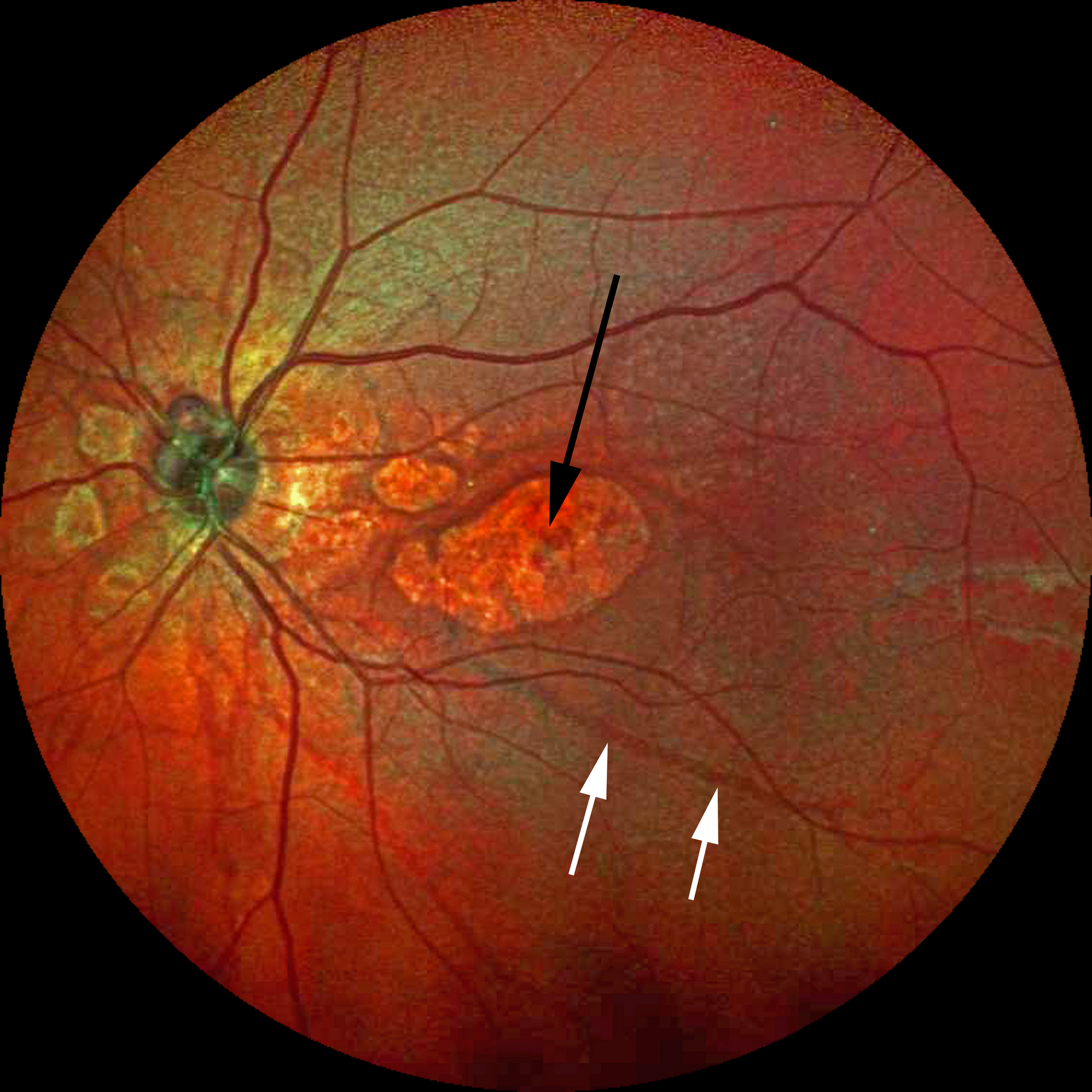

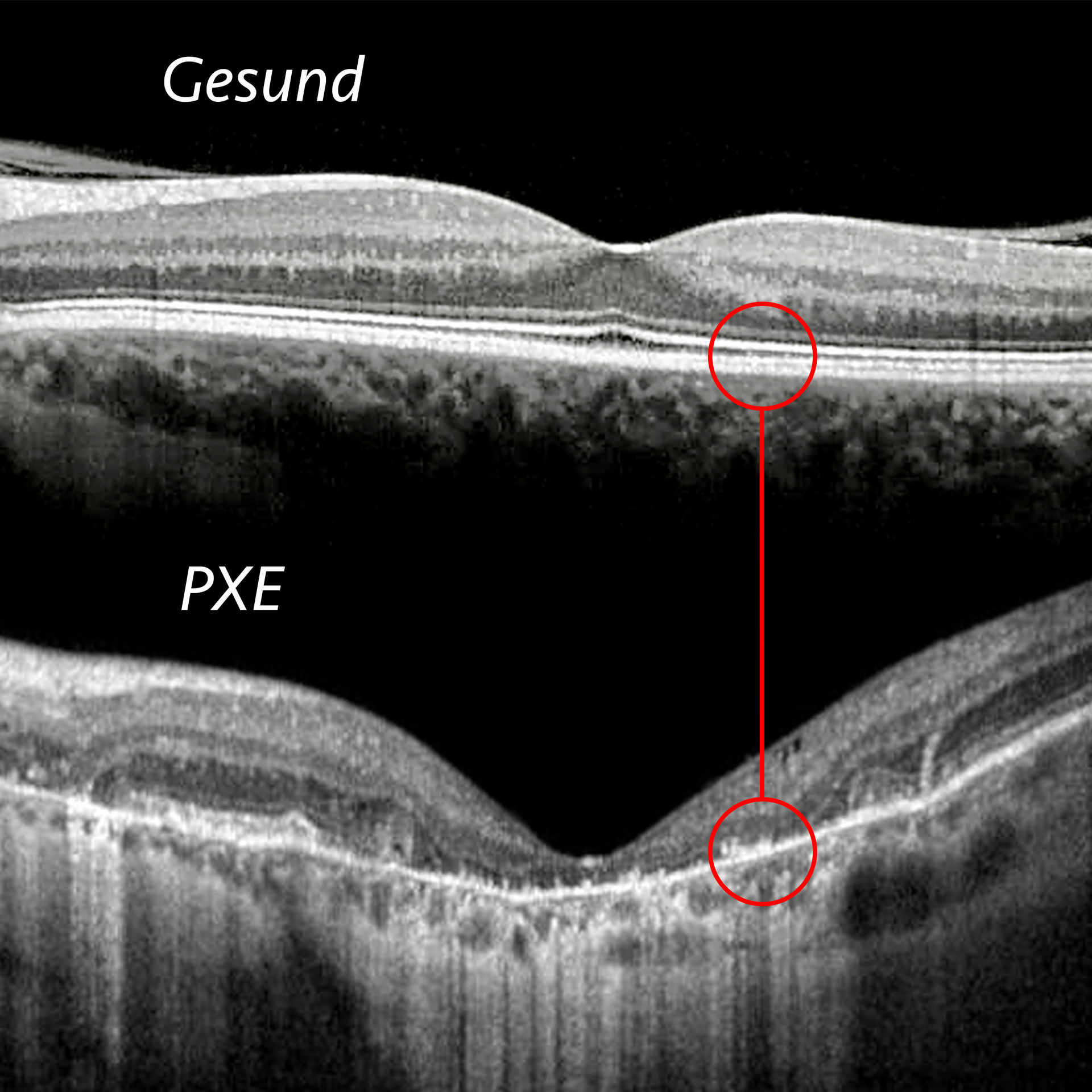

Durch Defekte an der Netzhaut der Augen kann es außerdem zu erheblichen Sehbeeinträchtigungen durch Atrophien (schwarzer Pfeil) kommen. Diese verursachen teils stark einschränkende zentrale Ausfälle im Gesichtsfeld: In der OCT (unteres Bild) kann man gut das Fehlen der Fotorezeptorenschicht erkennen (rote Kreise).

Blickdiagnostisch bezeichnend sind Defekte in der Bruch-Membran, die als "angioid-like-streaks" sichtbar werden (weiße Pfeile oberes Bild).

Ophthalmologischerseits sind regelmäßige Kontrollen mit der OCT entscheidend, um so Gefäßneubildungen mit daraus resultierenden Flüssigkeitseinlagerungen an der Stelle des schärfsten Sehens (Makulaödem) frühzeitig zu erkennen und ggf. mit Medikamenteneingaben entgegenzuwirken.

12

Makulaforamen

Loch in der Netzhaut an der Stelle des schärfsten Sehens.

Mit diesem Auge sieht der Patient einen schwarzen Fleck immer genau an der Stelle, die er gerade fokussiert.

Bereits Blickdiagnostisch ist das große zentrale Netzhautloch zu erkennen (roter Kreis). Im Schnittbild unten (OCT) kann man das Ausmaß deutlich erkennen.

Ein Makulaforamen entsteht in der Regel durch eine Membran auf der Netzhaut (epiretinale Gliose), die stellenweise an der Netzhaut haftet. Diese Membran schrumpft und wird durch den sich verändernden Glaskörper ins Augeninnere gezogen. Dabei nimmt diese Membran die Netzhaut mit. Zunächst entstehen Netzhautfalten, die der Patient als Wellensehen im Amslertest wahrnehmen kann. Im weiteren Verlauf kann durch den Zug an der Netzhaut ein Loch hineingerissen werden. Dies kann auch im frühen Stadium mit der OCT sehr gut diagnostiziert werden.

Therapeutisch wird operativ das innere vom Auge (Glaskörper) durch ein Gas ersetzt, welches Druck auf die Netzhaut ausübt. Damit sollen die Lochränder wieder zueinander finden. Je früher dabei der Eingriff erfolgt, desto höher die Chancen, dass die Lochränder noch mobilisiert werden können.

13

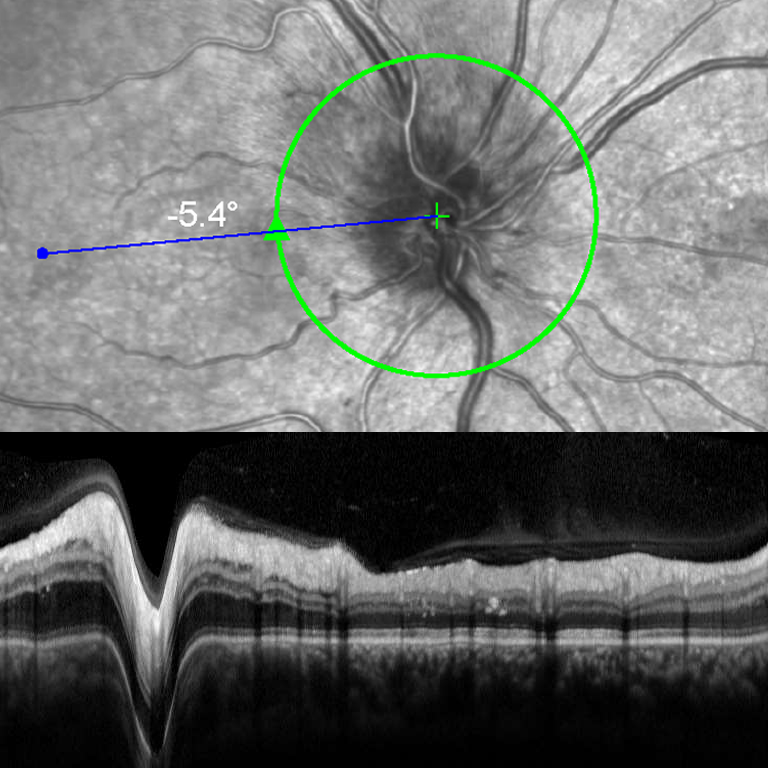

Nichtarteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie (nAION)

Mangeldurchblutung im Bereich der kurzen hinteren Ziliararterien

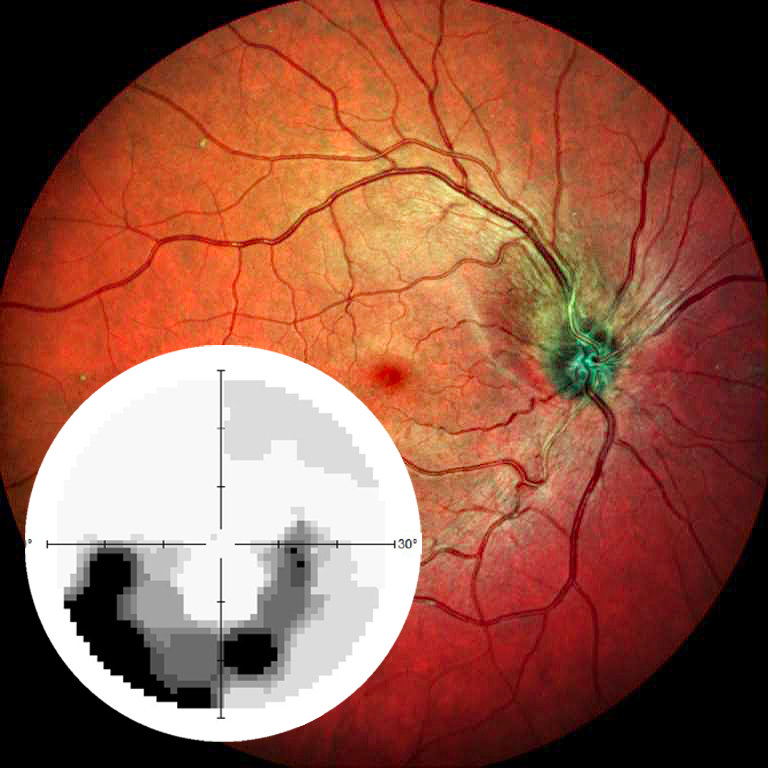

Die AION gehört in die Gruppe der seltenen Erkrankungen. Wegweisend für die Diagnose dieser Erkrankung ist das plötzliche, schmerzlose Auftreten eines Gesichtsfelddefektes im unteren Bereich (Einblendung im oberen Bild) in Verbindung mit partieller, zum Gesichtsfeld passender Papillenschwellung (oberes Bild, oberhalb der Papille). Diese kann von streifigen Blutungen begleitet werden. Eine Papillenblässe wie bei der arteriitischen AION sieht man bei dieser Erkrankung nicht. Meist findet sich aber ein relativer afferenter Pupillendefekt.

Sowohl das Auftreten am Partnerauge (15% Wahrscheinlichkeit in folgenden 5 Jahren), wie auch ein Rezidiv (5% Wahrscheinlichkeit in folgenden 3 Jahren) sind möglich.

Gesicherte Therapieansätze existieren nicht. Die wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung einer nAION sind Bluthochdruck und Diabetes.

14

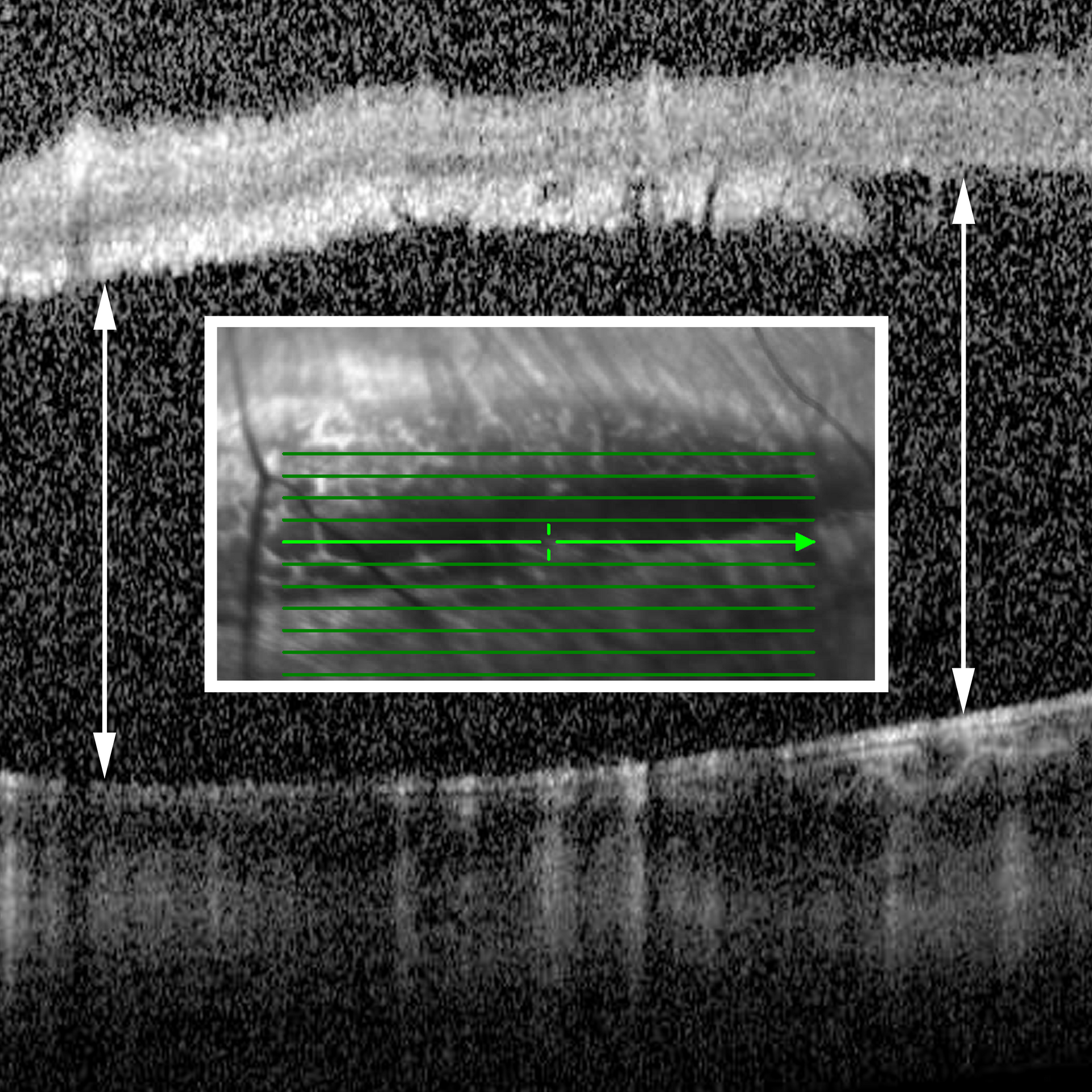

Amotio retinae

Netzhautablösung

Vorstellung erfolgte bei Beschwerdefreiheit und Myopie zum Ausschluss diabetischer Retinopathie. Zu erkennen ist eine basale Netzhautablösung, welche die Gefäßbögen noch nicht erreicht hat. Eine Aufdopplung der Netzhaut (Schisis) kann auf dem OCT-Bild (unten) ausgeschlossen werden. Die Netzhaut ist nur einmal vorhanden und ist von der Unterlage abgehoben. Auf nähere Nachfrage werden Photopsien beschrieben (Lichtblitzwahrnehmungen), denen jedoch Patientenseitig keine Bedeutung beigemessen wurde.

Wenn es durch einen Glaskörperzug an der Netzhaut zu einem Loch kommt, zieht dieses zunehmend Glaskörperflüssigkeit hinter die Netzhaut, was diese abhebt. Dadurch kann noch mehr Flüssigkeit angesaugt werden und das abgehobene Areal breitet sich in Pfeilrichtung aus. Sobald auch die Netzhaut an der Stelle des schärfsten Sehens (Makula) abgehoben ist, wird das Sehen und die Prognose sehr schlecht. In unserem Fall ist die Makula noch intakt, weshalb der Visus noch sehr gut ist. Es erfolgt eine sofortige Einweisung in eine Augenklinik. Hier wird die Flüssigkeit hinter der Netzhaut soweit wie möglich entfernt und das Netzhautloch mit Laserherden oder Vereisung gesichert.

15

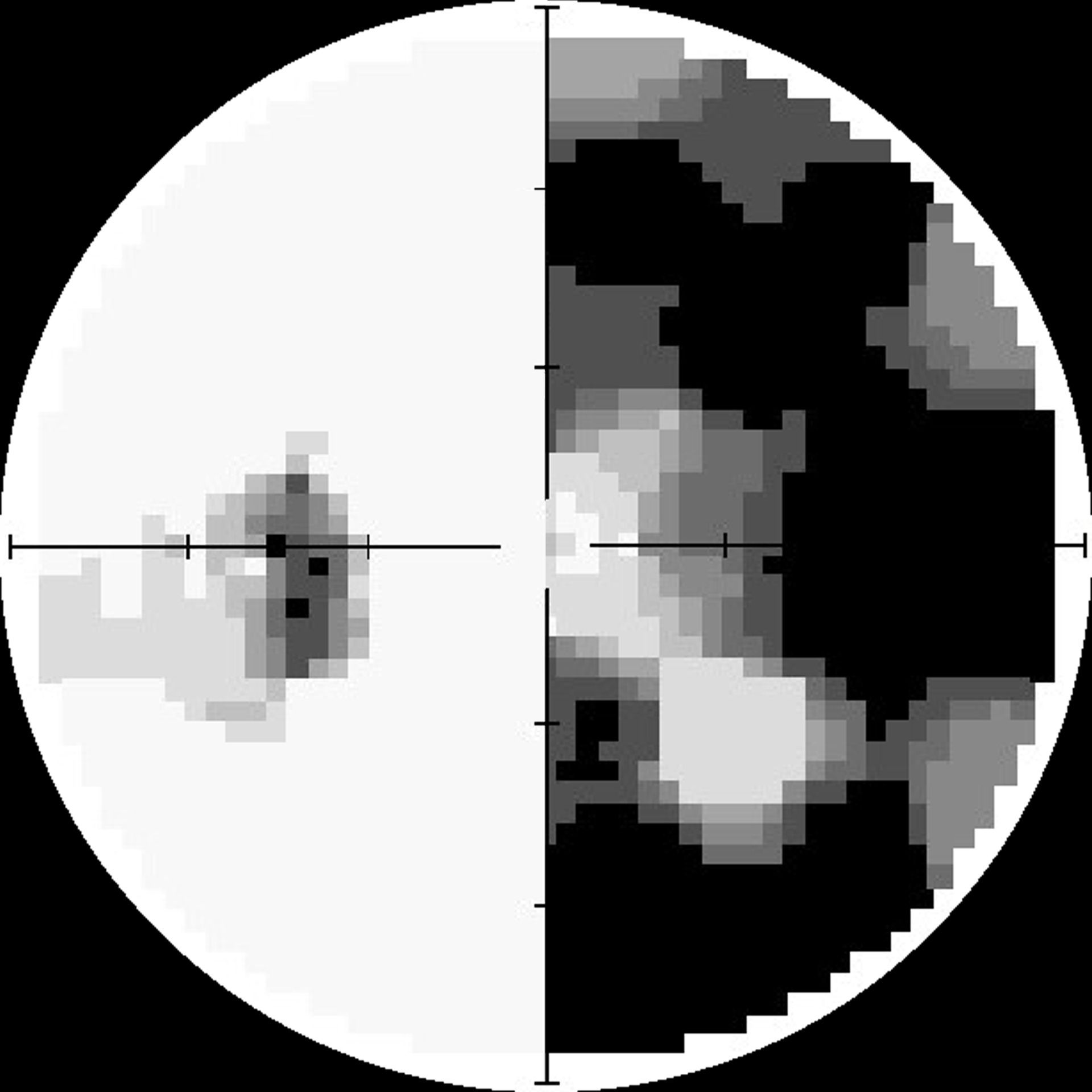

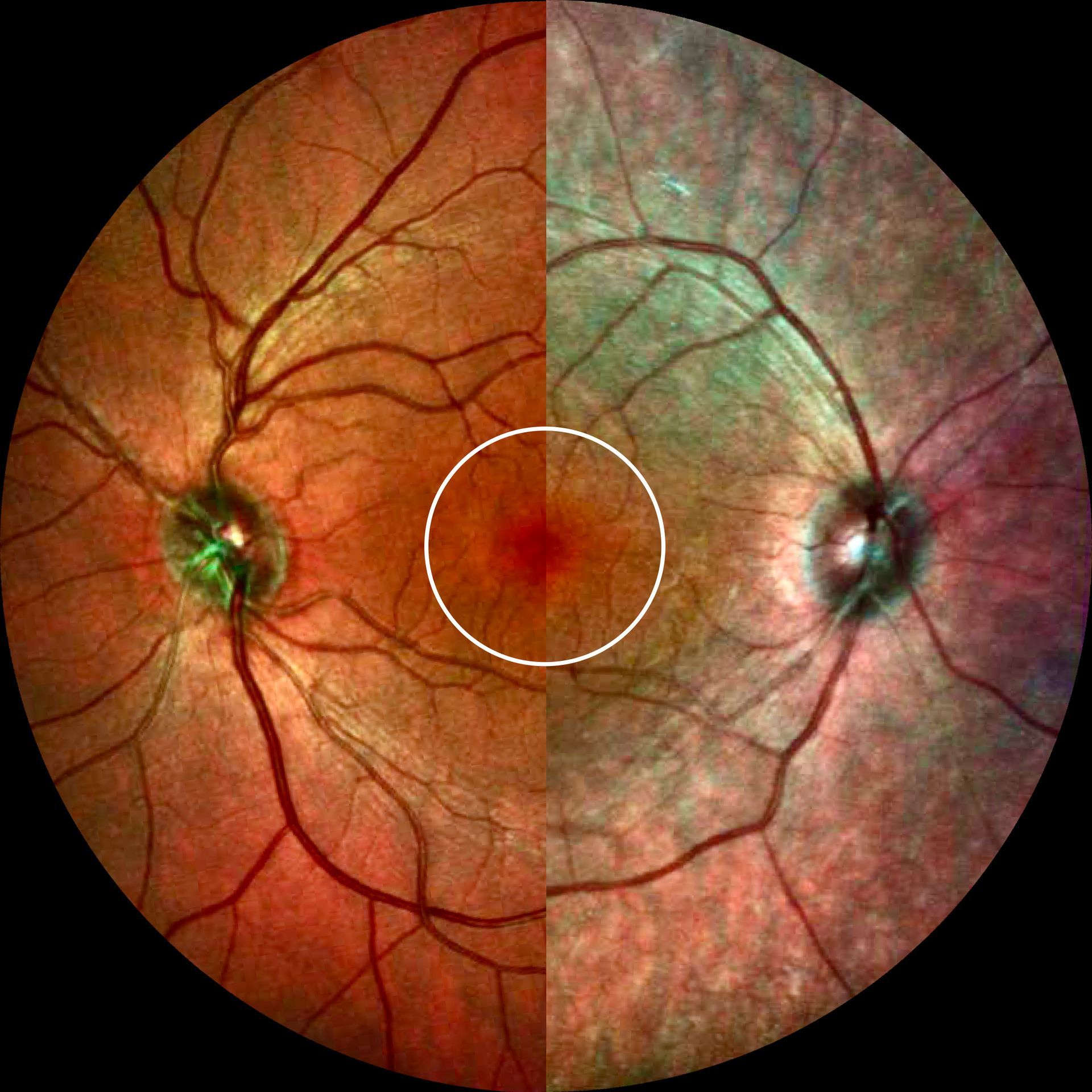

Retinitis pigmentosa

Chronisch fortschreitende Degeneration der Photorezeptoren bis zur Erblindung. Hier gezeigt: untypischer, einseitiger Befund.

Die Retinitis pigmentosa ist eigentlich eine genetisch vererbte, beidseitige Erkrankung, die zunächst zu Einschränkungen im Kontrastsehen führt, was sich bei Dämmerung zeigt. Anschließend kommt es zu zunehmenden Gesichtsfeldeinschränkungen durch Verlust von Photorezeptoren, sodass das restlich Gesichtsfeld zunehmend zum Tunnelblick wird. Die zentrale Sehschärfe kann dabei noch sehr gut sein. Das räumliche Sehen wird aber zunehmend schlechter. Die Erkrankung führt zuletzt zu vollständiger, beidseitiger Blindheit bereits im mittleren Erwachsenenalter.

Im gezeigten Beispiel ist die Erkrankung etwas untypischer gelagert. Bei diesem Patienten sind die typischen Gendefekte nicht vorhanden und der Befund bislang nur einseitig. Fälle dieser Art sind extrem selten. Es ist speziell für diesen Fall so wenig bekannt, dass man nicht mit Sicherheit eine Prognose für das Partnerauge treffen kann.

Am betroffenen Auge ist der Befund aber recht deutlich. Im Gesichtsfeld (oberes Bild) erkennt man den Tunnelblick des rechten Auges ( rechte Bildhälfte) und das regelrechte Gesichtsfeld des linken Auges (linke Bildhälfte). Auf dem Netzhautfoto erkennt man die gesunde Netzhaut des linken Auges (linke Bildhälfte) und die nur noch zentral intakte Netzhaut des rechten Auges (rechte Bildhälfte). Zu guter Letzt offenbart das OCT im unteren Bild das Problem. Die 3 Linien der Photorezeptorenschicht erstrecken sich nur noch auf den zentralen Bereich. Mit der restlichen Netzhaut ist das Sehen nicht mehr möglich. Der Befund ist nicht nur irreversibel, sondern auch fortschreitend und die Prognose klar.